Concevoir une application web solide ne se résume plus à « faire tourner des pages ». Les équipes exigent des fondations fiables, des outils capables de prévenir les régressions et un style de code qui reste lisible après des années d’évolutions. Dans ce paysage, l’approche fonctionnelle s’impose comme un levier puissant pour sécuriser l’état, réduire les effets de bord et clarifier l’intention. Les entreprises qui misent sur la qualité perçoivent rapidement les gains : moins de bugs en production, un on-boarding accéléré, et une vélocité qui ne s’effondre pas avec la dette technique.

Face à des exigences accrues de performance, de sécurité et de maintenabilité, la rigueur du typage statique et l’expressivité d’une syntaxe concise offrent une trajectoire différente. Les risques se déplacent du runtime vers la compilation, ce qui fait gagner un temps précieux. Cette culture du « fail fast » côté compilation favorise une architecture claire, utile autant pour des API REST que pour des interfaces complexes, et s’accorde bien avec les attentes actuelles d’auditabilité et de traçabilité. Le résultat est un pipeline de développement plus prévisible, où la qualité logicielle et la productivité avancent de concert.

Pourquoi choisir Haskell pour le développement d’applications web performantes et robustes ?

Choisir Haskell pour le web, c’est adopter un style qui priorise la correction dès la phase de développement. Sa pureté fonctionnelle et son système de types puissant capturent les invariants métier, ce qui réduit drastiquement les classes d’erreurs en production. L’écriture déclarative et la composition créent une base plus simple à auditer et à optimiser.

Dans cette logique, les équipes obtiennent des services à latence faible, des modèles de concurrence sûrs et des bases de code qui vieillissent bien. C’est particulièrement pertinent pour des secteurs où l’intégrité des données et l’immutabilité sont cruciales, comme la finance décentralisée ou les registres distribués. Pour une perspective connexe sur la rigueur applicative et l’architecture, voir cet éclairage sur le métier de développeur blockchain.

-

Typage fort et inférence avancée pour sécuriser la logique métier.

-

Performance prévisible grâce à l’évaluation paresseuse maîtrisée et à la compilation native.

-

Écosystème de web framework adaptés aux besoins variés, du microservice au site complet.

Insight final : l’adoption de Haskell apporte une discipline qui transforme la dette en investissement long terme.

Configurer un environnement de développement Haskell pour applications web : installation de Stack et gestion des dépendances

Pour démarrer efficacement, Stack fournit un outillage standardisé : gestion des snapshots, isolation des versions de bibliothèques et compilation reproductible. Cette approche réduit les « it works on my machine » et fluidifie la CI/CD.

-

Installer Stack, initialiser un projet, puis ajouter les dépendances web nécessaires.

-

Utiliser un snapshot LTS pour garantir la cohérence des versions.

-

Brancher la CI afin de compiler et tester à chaque commit.

|

Commande |

Objectif |

|---|---|

|

stack new app yesod-minimal |

Créer un squelette d’application web |

|

stack build |

Compiler le projet et résoudre les dépendances |

|

stack test |

Lancer la suite de tests |

|

stack exec app |

Démarrer l’exécutable local |

En somme, cette boîte à outils prépare un terrain stable pour les pipelines d’intégration et de déploiement.

Frameworks web en Haskell : présentation approfondie de Yesod et de ses avantages pour la sécurité et la rapidité

Au rang des options, Yesod se démarque comme un web framework haut niveau, orienté sécurité de type et productivité. Le framework propose un générateur de projet, des routes typées, et une intégration directe avec la couche d’accès aux données pour une cohérence bout en bout. C’est un choix solide quand l’expressivité doit rimer avec garanties statiques.

Dans l’écosystème Haskell, Yesod facilite le respect des invariants en encodant les règles d’URL, de session et de formulaires dans les types. Les développeurs gagnent ainsi une validation structurelle qui évite de tripler les validations. Pour élargir la réflexion sécurité/architecture, on peut rapprocher ces pratiques des exigences décrites dans une architecture sécurisée.

-

Génération de squelette, conventions claires et CLI intégrée.

-

Routes et gabarits fortement typés pour réduire les erreurs runtime.

-

Intégration rapide avec la base et génération de formulaires.

Conclusion clé : ce web framework apporte des garde-fous sans entraver la flexibilité.

Modélisation des données dans une application web Haskell : exemple d’un type Article et utilisation de la dérivation générique

Un modèle « Article » illustre bien la démarche : titre, contenu et date doivent rester cohérents et validés. Avec Haskell, on encode ces contraintes dans des types dédiés, puis on dérive automatiquement les instances nécessaires (par exemple via Generic) pour la conversion vers JSON avec Aeson. Cette approche limite le code passe-plat et centralise les règles.

La serialization automatique via dérivation générique réduit le risque d’incohérences entre le domaine et les formats d’échange. On obtient des endpoints stables, faciles à faire évoluer avec des migrations maîtrisées et une compatibilité ascendante réfléchie.

-

Champs de l’entité : titre (non vide), contenu (texte riche), date (UTC).

-

Instances dérivées pour JSON, affichage et égalité structurelle.

-

Validation centralisée pour les invariants métier.

En bref, la modélisation en Haskell rend explicites les contrats applicatifs et simplifie le refactoring.

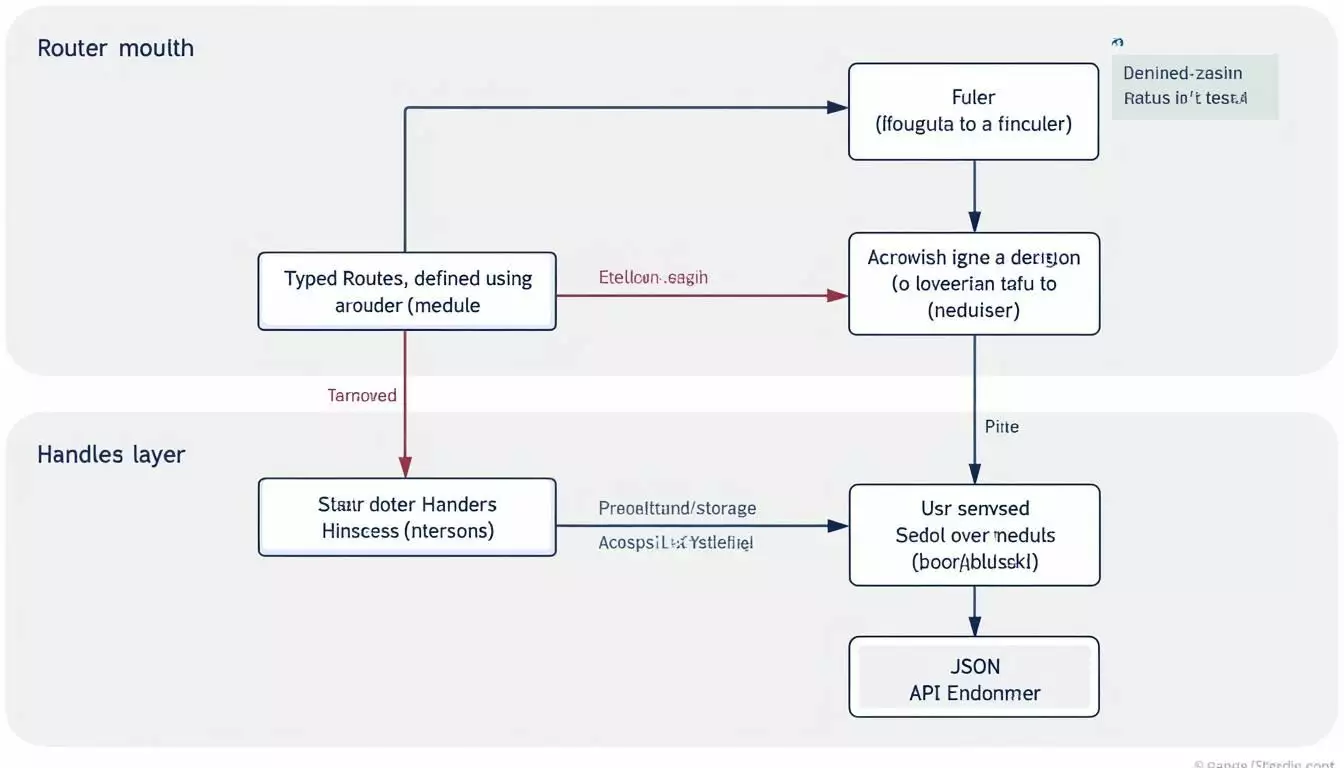

Définition des routes web en Haskell : gérer les interactions utilisateur et navigation dans l’application

Les routes définissent le flux de navigation et les points d’entrée de l’API. Dans une application Haskell, elles s’expriment de manière déclarative, puis sont vérifiées à la compilation. Cette mécanique évite les divergences entre URL, handlers et vues.

-

GET / : accueil, présentation rapide.

-

GET /articles : liste des articles paginée.

-

GET /article/#Id : consultation d’un article individuel.

-

POST /article : création avec validation et retour JSON.

Pour creuser les parallèles entre robustesse des routes et exigences d’API critiques, voir des compétences techniques transposables aux environnements réglementés. Une cartographie claire des routes reste la meilleure défense contre la dette.

Conception des handlers avec Yesod : interaction entre logique applicative, base de données et formats de contenu

Les handlers relient contrôleurs, modèles et vues. Avec Yesod, chaque handler accède proprement au pool de connexions via runDB et choisit le format de sortie (HTML, JSON, CSV) selon le header client. Le typage guide la structuration des réponses et sécurise les paramètres.

Pour le rendu, on peut combiner des EDSL comme BlazeHtml ou Lucid et générer le style via Clay, tandis que la production d’API s’appuie sur Aeson. Cette cohérence typée rend les handlers prévisibles et faciles à tester. En pratique, Yesod aide à contenir les effets tout en favorisant la lisibilité.

-

Accès aux données par contexte applicatif et transactions délimitées.

-

Production de vues HTML déclaratives et de réponses JSON.

-

Tests ciblés sur chaque handler pour fiabilité continue.

En synthèse, la couche de gestionnaires déroule une logique claire sans contamination transverse.

Structuration du schéma de base de données avec persistent-postgresql : liaison entre entités Haskell et tables SQL

Le mappage entités-tables s’effectue naturellement avec persistent-postgresql, qui relie les types applicatifs et les colonnes SQL. Les fonctions de conversion assurent la cohérence des identifiants, clés étrangères et contraintes, ce qui fiabilise insertions et requêtes.

Pour un prototype local ou des tests, l’intégration d’une base SQLite reste pratique, tandis que la production s’oriente souvent vers PostgreSQL. Les leçons tirées d’architectures critiques — à l’image d’une compréhension des smart contracts — rappellent l’importance d’un schéma explicite et versionné.

-

Définir les entités avec contraintes et index pertinents.

-

Écrire des conversions sûres pour les types spécifiques (newtypes).

-

Automatiser les migrations avec un processus de déploiement contrôlé.

Au final, la couche de persistance reste lisible et traçable, un atout pour les audits.

Lancer et tester une application web Haskell en mode développement avec live reloading sous Yesod

Le cycle de feedback court accélère l’itération. En développement, on utilise le rechargement à chaud pour modifier le code Haskell et constater immédiatement l’effet. La commande dédiée de Yesod démarre le serveur local et surveille les changements.

-

Compiler une première fois et vérifier les logs.

-

Itérer sur un handler, observer la mise à jour instantanée.

-

Exécuter les tests d’intégration localement avant chaque merge.

Cette démarche s’inscrit dans une montée en compétence continue, en phase avec les perspectives métiers qui valorisent l’automatisation et la vitesse d’apprentissage.

Panorama des frameworks web Haskell (Yesod, Scotty, Snap, Servant) : spécificités, cas d’usage et comparaison

Le choix d’un outil dépend des objectifs. Un web framework minimaliste convient aux microservices, là où un ensemble plus intégré simplifie une application complète. Scotty brille par sa simplicité, Snap par sa modularité, Servant par ses APIs typées, et Yesod par sa couverture full-stack.

-

Scotty pour un serveur rapide avec routage clair et peu de dépendances.

-

Servant si l’API est au cœur de la valeur (contrat de types central).

-

Snap pour des besoins modulaires et performants.

|

Framework |

Forces |

Cas d’usage typiques |

|---|---|---|

|

Yesod |

Typage bout en bout, intégration DB, gabarits |

Applications complètes, back-offices sécurisés |

|

Scotty |

Léger, prise en main rapide |

Prototypes, microservices |

|

Servant |

Contrat d’API statiquement vérifié |

APIs REST, clients auto-générés |

|

Snap |

Modularité, performance |

Services à forte contrainte de latence |

Exemple simple avec Scotty : définir une route GET /tasks, exécuter une requête SQL sur SQLite pour lister les « Task », et retourner la réponse JSON via Aeson. Pour compléter le parcours, on peut générer dynamiquement la page HTML de la liste (Lucid/Blaze) et un petit formulaire stylé avec Clay. Pour des passerelles métiers adjacentes, voir aussi des ancrages sectoriels, ou encore des compétences adjacentes utiles en sécurité applicative.

Pour aller plus loin, comparez les contraintes de votre domaine, la taille d’équipe et les SLA visés. Consultez également une lecture complémentaire pour relier architecture, conformité et exigences de traçabilité.

Comment structurer un modèle Article robuste ?

Définissez des types précis pour le titre, le contenu et la date, dérivez automatiquement les instances JSON avec Aeson, et centralisez la validation. Cela rend l’évolution du modèle plus sûre et le code plus concis.

Quelle base de données choisir au démarrage ?

SQLite facilite le prototypage et les tests locaux. Pour la production, PostgreSQL avec persistent-postgresql offre des migrations solides, des index avancés et un meilleur parallélisme.

Comment servir du HTML et du JSON depuis les mêmes handlers ?

Négociez le contenu via les en-têtes de la requête. Utilisez des EDSL pour le HTML (Blaze/Lucid) et Aeson pour le JSON, tout en conservant une logique métier partagée.

Peut-on intégrer une authentification facilement ?

Oui : s’appuyer sur les bibliothèques de sessions, OAuth2 ou JWT, avec des middlewares typés. La séparation claire des responsabilités simplifie les audits de sécurité.

Pourquoi préférer un langage à typage fort pour le web ?

Le typage fort décale les erreurs vers la compilation, améliore la maintenabilité et favorise la documentation vivante du domaine. Résultat : moins de bugs et une meilleure prédictibilité des livraisons.